[電影] 奧斯卡倒數系列(最佳電影):《派特的幸福劇本》

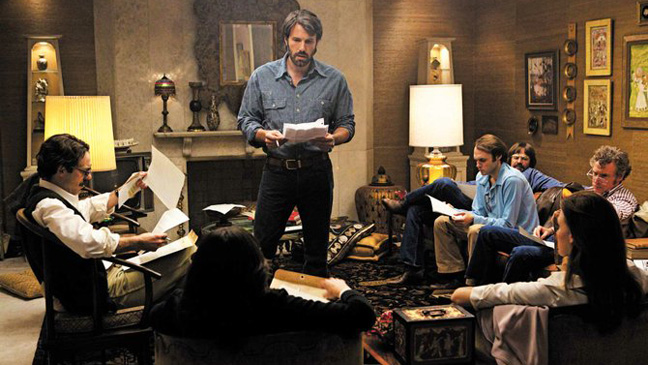

《派特的幸福劇本》(The Silver Linings Playbook)改編自馬修•奎克的同名小說,內容講述一個小鎮上兩個神經病的愛情故事。派特(布萊德利•庫柏)是一個擁有躁鬱症的離婚男子,因妻子外遇後受不了打擊而進入精神病院。另一方面蒂凡妮(珍妮佛•羅倫絲)是個因喪夫之痛無法平復而不斷與人發生關係來慰籍心靈的年輕寡婦。兩人在朋友的聚會上偶然相遇,起初都受不了對方的情緒化但因彼此皆有精神病史所以在互相打氣的前提下成為了朋友。這故事在愛情喜劇類的電影裡算是十分新穎且具有巧思的。它的出發點一反往常,與其讓觀眾看男女主角是多麼的美麗和完美,《派特的幸福劇本》反而從派特和蒂凡妮兩人最醜陋的一面開始講起。最後兩人在終於明白愛情的真諦後在美妙的燈光下表白、親吻,雖然不免落於俗套,但至少過程是挺有趣的。即便我對愛情片,尤其愛情喜劇十分感冒,但這部電影在現實和喜劇之間做了非常細微的處理,讓我覺得電影裡的笑料並不是刻意的而是兩個神經病之間逼不得已的針鋒相對。 起初我對派特這個角色十分反感,因為我個人是喜歡乾淨利落的人物性格,所以對那種做事不合邏輯或不顧一切的自私人物甚是厭惡。派特又恰好是拖泥帶水角色中的翹楚,讓我邊看邊想奔到銀幕裡面賞他兩巴掌。我想這就是這個人物成功的地方,也是為什麼他這麼的真實。我們的生命裡都有幾個這樣的朋友:平常是個溫柔體貼的好人,但一談上感情就患上失心瘋,怎麼講怎麼勸就是沒有用。派特就是這樣的人。也因為派特是這麼貼近我們生活中的人物,觀眾的情緒很容易就被他牽著走。我必須承認,即便我很清楚這是部電影,當派特最後和蒂凡妮修成眷屬時,我心裡仍冒出了無限的喜悅和安慰。這就是電影的魔力吧! 與派特相比,蒂凡妮是個有主見、令人傾慕的新時代女性。她雖然透過性愛尋求慰籍,但卻從未想過要給自己找任何藉口。她這種”我就是我,你也沒比我好到哪裡去。”的性格有時讓她和派特產生許多摩擦,更讓派特的家人十分不順眼。但蒂凡妮的真誠最終仍馴服了她身邊的人,包括對她有偏見的公公勞伯迪尼洛。珍妮佛羅倫絲的演出十分精湛,在蒂凡妮彪悍的外表下仍將她如斷翅之鳥般的隱藏情緒和對一個穩定的依靠的渴望充分詮釋,是一個充滿層次與幅度的演出。但可惜的是羅倫絲畢竟還是年輕,有些詮釋太過用力,仍給人有些許造作的感覺。因此儘管我十分喜歡羅倫絲的演出,但我仍看好《愛•幕》的法國影后艾曼紐•麗娃在今年的奧斯卡金像獎上奪得最佳女主角。不過羅倫絲也沒令人失望,仍在好萊塢舉足輕重的金球奬上獲得最佳女主角的殊榮。 老派的影評人或許會對《派特的幸福劇本》青眼有加。我想這是因為導演大衛•歐•羅素(David O. Russell)很成功的將精神病和愛情喜劇結合在一個現代的愛情故事裡,卻仍能將整部電影操作的像許多經典愛情喜劇一般輕鬆感人。好萊塢近十年來的愛情喜劇不是走過於誇張喜劇的路線就是走過於成人、葷腥不忌的路線,要遇上如此簡單、動人的故事可謂難上加難。但可能因為我一直對於愛情喜劇沒什麼特別喜好,所以《派特的幸福劇本》並沒有讓我驚艷之處。即便我覺得卡斯和導演的精准度都堪稱完美,但它並沒有讓我十分喜歡。充其量只能說是消磨時間罷了。 John Wang

Read article